【令和6年度第2回事業発信ワークショップ】顧客・マーケット視点で商品開発を考えるワークショップ~B to Cの成功事例から学ぶ製品・サービス開発~

令和6年12月18日に、ゲストスピーカーによる顧客・マーケット視点に基づいた商品開発の成功事例紹介や具体的なワーク・ディスカッションを通して、新たな製品・サービスを開発する際のポイントを学ぶワークショップを開催しました。

今回は市場動向や顧客ニーズを捉えた製品・サービス開発に成功した3人の登壇者をゲストに迎え、それぞれの成功事例についてご講演いただきました。パネルディスカッションを通じて顧客視点や市場ニーズを反映するために必要なノウハウやポイントを学び、その後個人ワークやグループディスカッションに取り組みました。

この活動報告では、当日のイベントの様子や参加者からのご意見を紹介します。

オープニング

事務局より本事業の説明と今回のイベントの趣旨についてご説明しました。

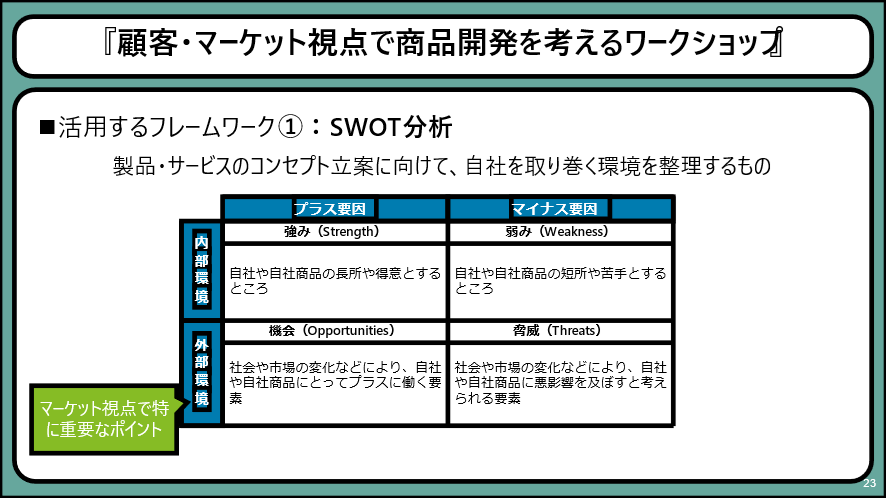

本事業の説明では、多摩地域産業の将来像や多摩イノベーションコミュニティの概要と活用方法、そして今後の取り組みなどについて紹介し、後段では商品開発を顧客・マーケット視点で考える目的やワークショップの具体的な内容、ポイント等をご説明しました。今回はワークシートを使用しながらグループディスカッションを行うため、ワークシートで使用するSWOT分析、3C分析などのフレームワークを取り上げ、内部・外部環境の変化や自社製品の強みを分析するための具体的な活用方法について解説を行いました。

【第1部】マーケットインを取り入れた製品・サービス開発事例のご紹介/パネルディスカッション

本ワークショップではB to B企業としてB to C製品の開発に成功した経験のある3人の方をお招きし、ご自身の体験談や顧客視点での商品開発を行う際のアドバイス、B to BとB to Cの違いなどについてパネルディスカッション形式でお話を伺いました。

石道鋼板株式会社 取締役:石原祐太様

石道鋼板株式会社は厚板鋼板のガス切断加工を主力事業としている企業です。東京都内に工場があり、厚板ガス切断加工技術を持つという自社の強みとコロナ禍によるアウトドアブームという機会を組み合わせ、アウトドア上級者をターゲットとした肉専用超極厚鉄板「MAJIN」を開発した事例についてご紹介いただきました。

特にコロナ禍という社会情勢を上手く活用し、「MAJIN」をきっかけとしてこれまで交流のなかった分野の方々との繋がりが生まれるようになったことや、製品が名刺代わりとなり事業の説明を行いやすくなったというエピソードはとても好評でした。

株式会社ミューテック35 代表取締役:谷口栄美子様

株式会社ミューテック35は主力事業として金属の部品製造を行っており、高度な板金加工技術を有する企業です。代表取締役である谷口様はリーマンショックから受注生産方式の脆弱さを体感し、受注を待つのではなく自ら仕事を作りにいくことを目指し、B to C事業をスタートさせました。そして、自社の高度な金属加工技術とジュエリーを組み合わせたジュエリーブランド「THE BLOSSO」を立ち上げ、現在は百貨店での販売やパリコレでのコラボに至るまで事業を拡大しています。

特に、ジュエリー事業のインパクトとして、自社の高い技術が顧客に伝わりやすくなり、競合との差別化や話のきっかけになっているというお話は好評を博していました。

デイズユーティリティ合同会社 代表:石塚文則様

デイズユーティリティ合同会社はアウトドアグッズの企画製造や卸販売を主力事業とし、オリジナルグッズの製造や販路拡大のサポートなどを行っています。現在は卸・バイヤーとしての知見を活用しながら、石道鋼板様に対して、商品開発におけるアドバイスや販売面における他企業との協業支援を行っています。

今回は上記のような経験を踏まえながら、B to BとB to C事業の特徴やB to C事業を推進するにあたってのポイントについてご説明いただきました。

パネルディスカッションの様子

パネルディスカッションでは、上記の3社代表である石原様、谷口様、石塚様に以下4つの質問に答えていただく形でパネルディスカッションを行いました。

① 本業のB to B事業がある中で、B to C開発に取り組んだ開発背景は何か

- ミューテック35谷口様:リーマンショックを経験し、受注生産方式の弱体さを目の当たりにしたことがきっかけとなった。企業からの受注を待つのではなく、自ら新たな仕事を生み出すことが今後大切だと思い、消費者へ直接製品を届けるB to C事業を立ち上げた。

- 石道鋼板 石原様:B to B事業の停滞が最初のきっかけである。また、B to Cは競合が少ないという市場の動向を意識し、自社の強みを活かして何かできるのではないかと考え、消費者向けの製品開発に着手した。

② ターゲットを決めるにあたり、市場動向や顧客視点などどのようなことに取り組んだか

- ミューテック35 谷口様:これまでの営業経験から「顧客に響く説明がない限り、製品は売れない」と思い、まずは自分をターゲットに製品開発をスタートさせた。

- 石道鋼板 石原様:マーケット調査など、自分では手が届かないところはプロに任せて真の顧客ニーズを抽出することで効率的に製品開発や販路拡大を行うことができた。

- デイズユーティリティ 石塚様:石道鋼板様が製造したMAJINを実際に利用し、MAJINは飲食店で使用されるような鉄板と同じ厚みで、本格的な調理ができるという強みに気づいた。このような強みを求めている層をターゲットとしたアドバイスを行った。

③ B to BとB to Cでは販路や売り方が大きく異なると思うが、販路開拓で苦労した点や工夫した点はあるか

- ミューテック35 谷口様:まずは展示会に出展し認知を広めることが大切。製品を知ってもらうためにポップアップストアも出店した。

- 石道鋼板 石原様:石塚様との出会いもあり、MAJINの販路開拓にはあまり苦労していない。むしろ、本業の魅力を伝えるという点ではB to Cの方が難しい。

- デイズユーティリティ 石塚様:販路開拓のためには商標登録を行い、ブランドを確立することが大切である。Amazon等で販売を行う場合、商標が必要になることはもちろん、廉価版が販売されるリスクを減らすことにも繋がる。

④ B to C製品の開発が、本業や会社全体に与えた影響はあるか

- ミューテック35 谷口様:B to Cの自社ブランドをもっていることで、B to Bの事業にも興味をもってくださるお客様は多い。また、自社の技術力の高さをわかりやすく伝えることができる。

- 石道鋼板 石原様:本業ではつながることができない方々とも知り合うことができたのは大きい。また、製品が名刺代わりになることでMAJINをきっかけに本業の話に興味を持ってくださる方もいる。

【第2部】ワーク&ディスカッション

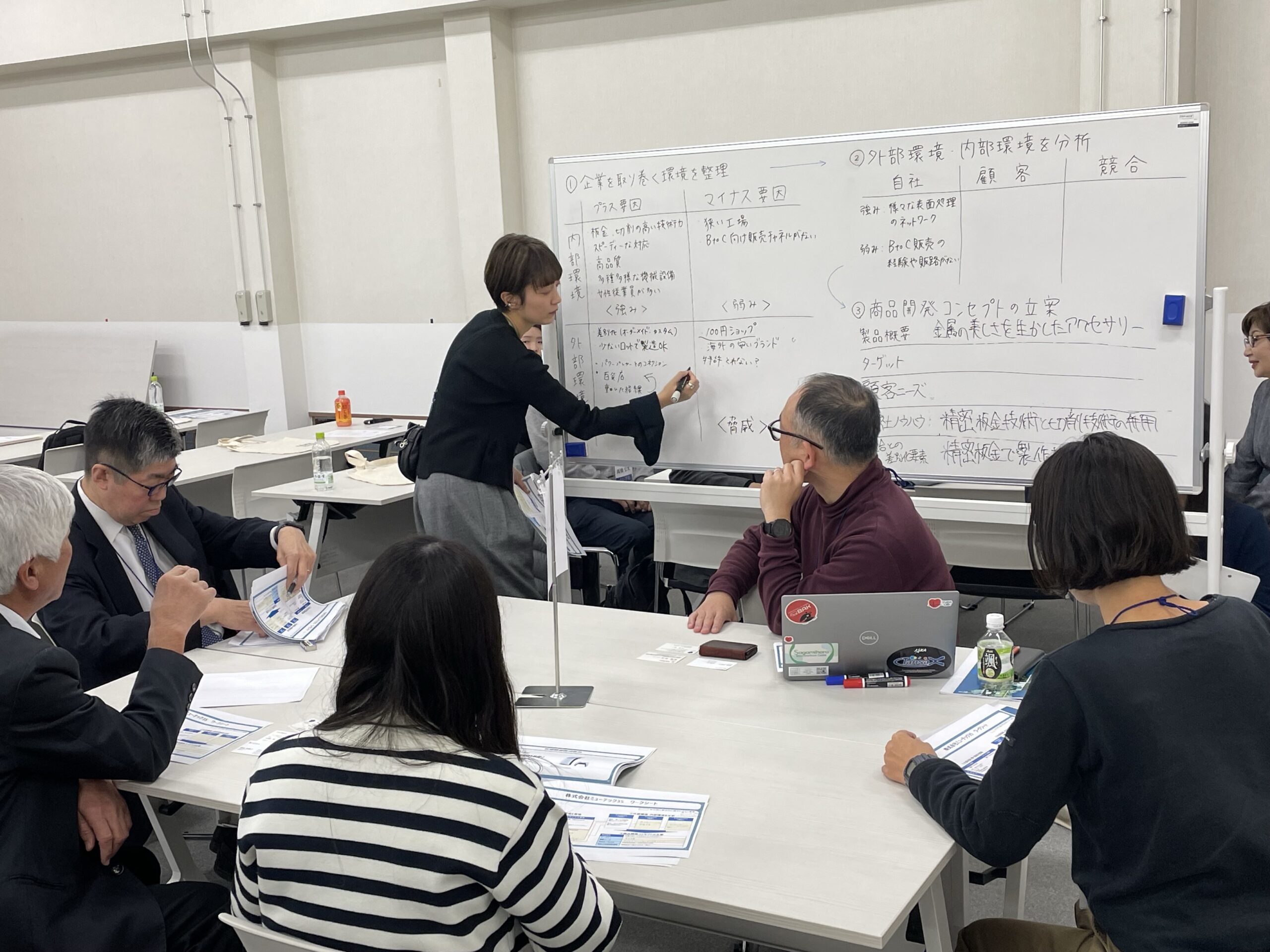

ワーク&ディスカッションでは、事例紹介を通じて得た学びを改めてフレームワークを使って整理しました。2社が実際に商品開発を行う際に使用したフレームワークを参考に、フレームワークの活用方法について学ぶワークを行いました。そして、自社で顧客・マーケット視点を取り入れるにあたっての今後のアクションプランや、アクションプラン実行に向けて必要なパートナーや支援を考えてもらい、紙にアウトプットとして記載いただきました。

【第3部】交流会

日本政策金融公庫の国民生活事業部 高橋様より、新規開業資金や創業融資についてのご説明がありました。

プログラム開催後の交流会では、さらに深い情報交換、ディスカッション、お名刺交換、などが行われ、自由に交流が行われました。

【参加者の声】

ご参加いただいた方の声を一部ご紹介いたします。

「自分たちの弱みである部分を補うために、他企業との連携が大事であるということがわかった」

「自ら動いて顧客の声を聞いている中で、販路拡大に繋がるチャンスを得られている姿勢が参考になった」

「自社の強み、自社にしかできない技術を洗い出し市場ニーズがあるかを考えていきたいと思った」

「B to C事業を考えており、何をしたらよいか分からなかったが、今回のイベントでイメージがついた」

「当社は講義してくれた方とは別の業界ではあるが、商品開発に対する考えをどう発展させればよいのかを学べた」

多くの方にご満足いただけるイベントとなりました。

今後も多数のイベントを開催していきますので、ご関心のある方は是非ご入会ください!

ぜひ下記よりコミュニティへのご入会をお待ちしています。

コミュニティの入会概要と申し込みページ

https://tama-innovation-ecosystem.jp/community/

コミュニティで今後予定しているイベント

https://tama-innovation-ecosystem.jp/event/