2次元から3次元へ。ラボ用ホモジナイザーを進化させる業界の革新者

株式会社 SPIN REVO

代表取締役社長 長尾 大輔

本事業では、地域内外の中小企業・スタートアップや大企業、大学等が連携して、地域の課題解決を図るためのプロジェクトや、多様な主体が交流できる会員組織(コミュニティ)の立ち上げなど、イノベーション創出に向けた取組を進めています。このインタビュー連載では、多摩地域のイノベーションをリードする注目企業をご紹介することで、皆様に多摩地域の魅力を発信していきます。

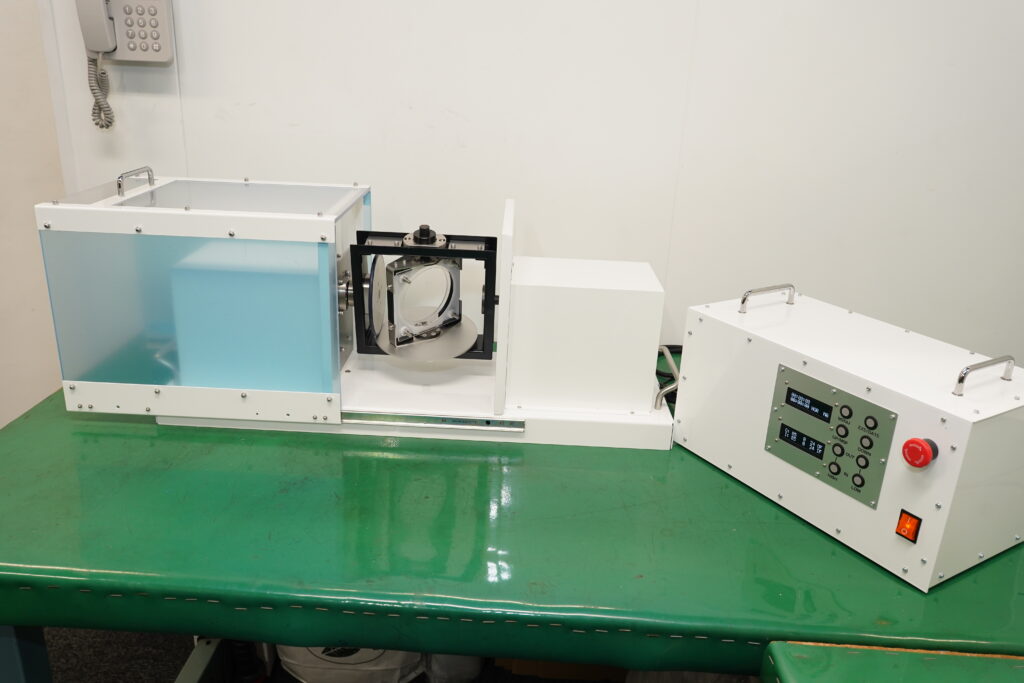

株式会社SPIN REVOは、異なる成分を均一に混ぜ合わせるラボ用ホモジナイザー(※1)の設計・開発・製造・販売・修理を手掛けています。同社の主力製品である3Dホモジナイザーは、高速3次元回転を活用し、従来困難とされた混合・分散・粉砕を実現しています。ニッチな分野で事業を立ち上げた代表取締役社長の長尾大輔氏に、事業内容について詳しく話を伺いました。

※1.液体や固体の不均一な試料を微細な粒子にまで分散し、均一な混合状態を実現する装置。

取引先の一言で独立を意識

- 会社設立の経緯をご紹介ください。

長尾:前職でもラボ用ホモジナイザーを製造する企業に勤めていましたが、退職する際に取引先へ挨拶に行ったところ、「長尾さんがいなくなると困るんだよね」と言われたんです。「具体的にどのような点でお困りですか?」と尋ねると、「故障が多くて大変だから、引き続き対応してくれないか」と、具体的な相談を受けました。このやり取りをきっかけに、「これはビジネスとして成り立つのではないか」と考え、独立を意識するようになりました。その後、TOKYO創業ステーションでビジネスの実現可能性を精査していただいた結果を受け、十分な可能性があると判断し、起業を決意しました。さらにそこから町田市の創業プロジェクト認定を受けたことで、町田新産業創造センターのインキュベーション施設に入居し、晴れて株式会社SPIN REVOを立ち上げるに至りました。

少量をしっかり混ぜるというニーズ

- 御社の事業内容についてご紹介ください。

長尾:弊社のビジネスはかなりニッチな分野です。簡単に言うと、30mlから500mlほどの少量の液体を、高速ミキサーで混ぜ合わせる機器の開発・製造・販売を行っています。よく「それで事業として成り立つの?」「売り先はどこ?」と聞かれるのですが、最終的なユーザーは大学や企業のR&D(研究開発部門)がメインです。公的機関でも使われていたり、二次電池(充電式バッテリー)や半導体の素材開発にも関わっていたりするようです。ただし、弊社は最終ユーザーに直接卸すのではなく、基本的にOEM(受託製造)で製品を作り、OEM先が代理店を通じて販売するという流れになっています。

また、ほかによく聞かれるのが「ちゃんと混ぜると何が変わるの?」という質問です。その答えの例としてわかりやすいのがマヨネーズです。マヨネーズは卵黄と油をしっかり混ぜ合わせて作りますよね。もしうまく混ざっていなかったら、美味しくないんです。それと同じで、絶縁体や二次電池の複合材料もしっかり混ざっていないと、本来の性能を発揮できず、性能の低下を招いてしまいます。実験においても、最初の「混ぜる」工程が不十分だと、その後のプロセスで良い結果が出にくいんです。以前は、「こんな機器を、なぜ大企業が何台も使うのだろう」と不思議に思っていたこともありましたが、現場を知ると、「混ぜる」とはこんなにも大事なことなんだと実感するようになりました。

3Dホモジナイザーで、従来の課題を解決

- 御社が注力されている『3Dホモジナイザー』とはどのような製品ですか?

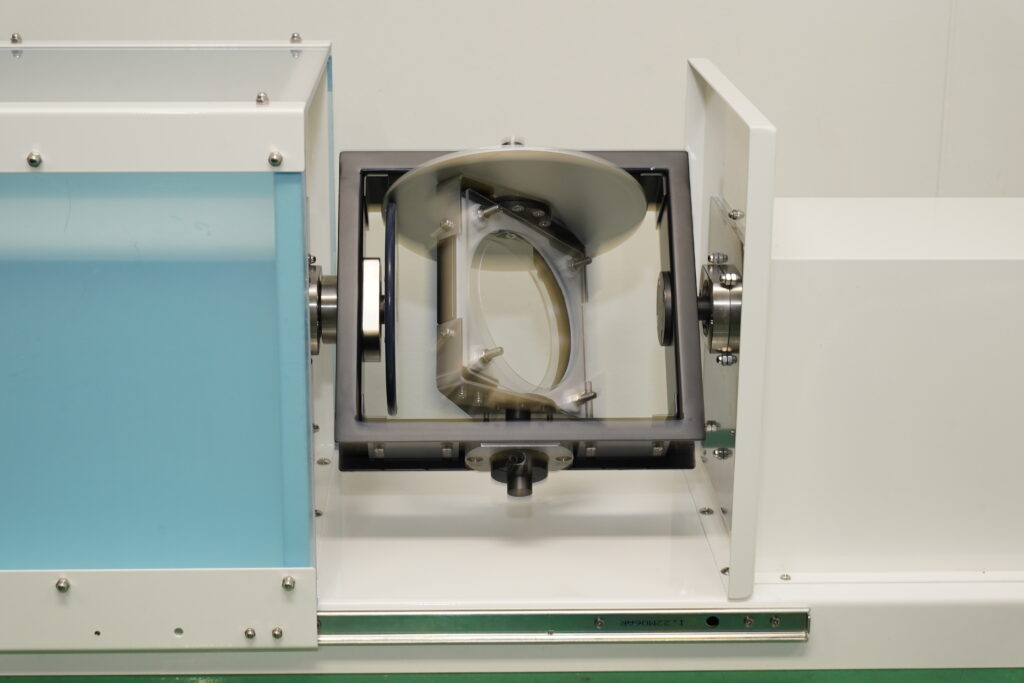

長尾:一般的なホモジナイザーは、ブレード(刃)が付いていて、横回転で2次元的に混ぜる仕組みになっています。しかし、その仕組みでは横の壁面しか使えず、縦方向の動きがないので、どうしても混ざりにくいんです。そこで、「縦回転も加えれば3次元的に混ぜられるのではないか」と考えたのが、この3Dホモジナイザーです。たとえば、2次元的な混合では、比重の重いものが下に沈み、軽いものが上に浮いてしまうため、均一に混ざらないことがあります。さらに、重いものは下で凝集(固まる)してしまうこともある。しかし、縦回転を加えれば、これを解消して、より均一に混ぜることができます。

また、一般的なホモジナイザーはブレードの摩擦で熱が発生しやすいという課題があります。たとえば、お米などの有機物を混ぜると、摩擦熱で炊けてしまい物性が変わってしまうんです。化粧品や乳液なども30度以上になると成分が変質することがあるので、できるだけ低発熱で混ぜられる機器が求められていました。そこで、「熱を抑えながら、しっかり混ぜられる3Dホモジナイザーなら、新たな分野でも活用できるのでは」と考えたんです。

今後の戦略としては、従来の2次元的なホモジナイザーではうまくいかなかった課題に対して、「こういう新しいアプローチもあります」と提案しながら展開していきたいと考えています。

未来製作所と連携し、製品を進化させる

- 同じく町田新産業創造センターに入居している合同会社未来製作所と連携して、製品開発をされているとうかがいました。どのような経緯で開発が始まったのですか?

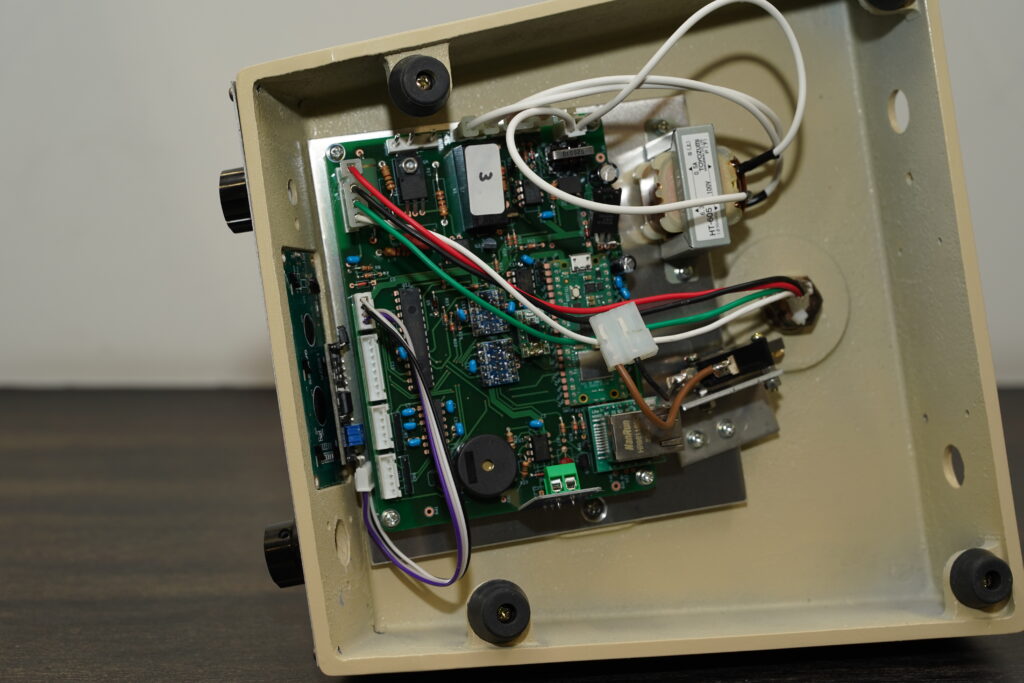

長尾:コロナ禍が落ち着いて、この施設で忘年会をやったり、それぞれの事業を紹介し合ったりする機会があり、その際に未来製作所さんと話す機会ができたんです。そこで「長尾さん、どんな基板を使ってるのか一度見せてくれない?」と言われて見せたところ、「こんな古いものを使ってるの? これは大幅に改善できるよ」と言われたのが開発のきっかけでした。

もともとの基板は、単純に回転させるだけのものでした。しかし、今後はデータの取り込み、複数台の同時運転、無線LANによる自動制御など、お客さんのニーズが増えていくだろうと考えていました。また、条件を設定してパターン運転をさせたり、過去の運転を再現したりする機能も求められるはず。しかし、なぜか今まで誰もそうした機器を作っていなかったんです。弊社としてもアナログ回路をデジタル化し、こうした機能を実現しなければ、今後取り残されるかもしれない、といった課題感を持っていました。そうしたタイミングで未来製作所さんと出会い、「それなら新しい基板を作りましょう」という流れになったんです。その結果、複数の機器を同時に動かす並列運転や、過去の運転パターンを再現する機能を追加するといった改良を加えることができました。

よく「そんなに5台10台も並べて混ぜるなら、もっと大きな機械で混ぜればいいのでは?」と言われることがあります。しかし、大きな機械で混ぜるとムラが出やすくなるんです。小型装置で少量ずつ確実に混ぜたほうがより均一な混合ができる。だからこそ、未来製作所さんに作ってもらったこの新しい基板には、大きな意味があると考えています。

アジア旅行がきっかけで昆虫食ビジネスに着手

- 御社のホームページに昆虫食の販売をしているとの記載がありますが、どのような経緯で始めたのですか?

長尾:私は東南アジアの貧乏一人旅が好きで、あちこちを回りました。最初は大都市を巡っていたのですが、すぐに飽きてしまって、地方に足を延ばすようになったんです。すると、現地ならではの食文化に触れる機会が増え、コウモリ、ハクビシン、犬、孔雀、昆虫など、いわゆるゲテモノ料理も食べるようになりました。とはいえ、特別そういう趣味があったわけではなく、単純に面白半分で試していました。しかし、意外と「これはいけるな」というものもあったんです。タイのバンコクやミャンマーのヤンゴンで昆虫を売っている屋台の人に仕入れ先を聞いたところ、「カンボジア、ラオス、地方の農村から買っている」と言われました。その理由を聞くと、「あの辺りの農家は裕福じゃないから農薬をあまり使えない。だから無農薬の畑が多く、虫がたくさん捕れるんだ」と教えてくれたんです。そうした経験から昆虫食に興味を持つようになりました。

また、前職のころ、たまたまタイの商社と付き合いがあり、そこからタイの国立大学の先生や現地の商社とつながりました。そんな中で、「ラオスの団体施設で職員さんが土地を管理しながら昆虫を育てている。興味あるか?」と声をかけられ、「面白そうだな」と思ったんです。その縁で、芋虫や昆虫を仕入れて日本で販売することになったという流れです。ただ、一時は盛り上がっていた昆虫食ブームが落ち着いてしまい、今は事業としてはストップしている状況です。仕入れルートは確保しているので、いつか復活させたいですね。

最終目標はAIを搭載した製品の開発

- 最後に、今後の展望をお聞かせください。

長尾:まずは、今あるものをより使いやすくすることが一番の目標です。お客様が装置を導入する一番の理由は、結局のところ「手間を省きたい」というニーズが大きいんです。「時間をかけたくない」「誰が操作しても同じ結果が得られる」——つまり、ドクターがやっても、パートの方がやっても、均一な品質が保てるというのが理想です。そのために、ソフトウェアや半導体技術を活用して、より管理しやすく、シンプルに操作できる仕組みを作りたいと考えています。そして、それをできるだけ安価に提供できれば、さらに多くの分野に広がっていくと思っています。

将来的な目標としては、この装置が「ただの攪拌機」という立ち位置から脱却することです。今はまだ、「単に素材を混ぜるだけの装置」と思われがちですが、例えばAIによる画像解析機能を搭載し、混ざり具合をリアルタイムで判断して最適なタイミングで停止するなどの自動制御ができれば、より精度の高い攪拌が可能になり、装置の価値が大きく変わると思っています。このあたりは、まだ先の話にはなりますが、そういった未来を見据えて開発を進めていきたいです。

会社情報

| 会社名 | 株式会社 SPIN REVO |

|---|---|

| 設立 | 2020年10月23日 |

| 本社所在地 | 東京都町田市中町1-4-2-305号室(株式会社 町田新産業創造センター内) |

| ウェブサイト | https://spinrevo.com/ |

| 事業内容 | ラボホモジナイザーの開発・製造・販売/昆虫食材の輸入販売 |