「これ、いいアイデアかも!」。子どもの非認知能力を育むティンカリング教室を運営

合同会社ティンカリングスタジオジャパン

代表 長山 陽子

本事業では、地域内外の中小企業・スタートアップや大企業、大学等が連携して、地域の課題解決を図るためのプロジェクトや、多様な主体が交流できる会員組織(コミュニティ)の立ち上げなど、イノベーション創出に向けた取組を進めています。このインタビュー連載では、多摩地域のイノベーションをリードする注目企業をご紹介することで、皆様に多摩地域の魅力を発信していきます。

吉祥寺駅から徒歩数分の場所に、スモールノジッケンという、小さな店舗、アトリエ、ギャラリーなどが集まる横丁のような複合施設があります。合同会社ティンカリングスタジオジャパンの長山陽子代表は、この場所で小中学生を対象にしたティンカリング教室を開催しています。美大出身で「自身のほとんどがアートでできている」と語る長山代表に、事業内容について詳しく話を伺いました。

ティンカリングとはSTEAM教育の実践的なアプローチ

- ティンカリングとは何ですか?

長山:ティンカリングというのは、STEAM教育が目指す「包括的で創造的な学び」を支える、すごく大切なアプローチです。そもそもSTEAM教育とは、科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Art)、数学(Mathematics)の5つの分野を総合的・横断的に学ぶ教育のことを指します。もともとは「STEM教育」と言われていて、「ITで国を強くしよう」という流れから生まれたものなのですが、それだけでは新しいモノは生み出せない、想像力が大事だということで、そこにアート、つまりデザイン的な思考や創造性を育む視点を加えたんです。それが「STEAM教育」という形になって、2010年ごろから広まりました。ティンカリングは、まさにこのSTEAM的な学びの実践として、実際に手を動かして、あれこれいじくりまわしながら、新しいものを作ってみようというアプローチなんです。ちなみに、あの有名なエジソンも自分のことを「ティンカー(Tinker)」と呼んでいたらしいです。

造形教室での実体験から、ティンカリング教室を始める

- ティンカリング教室を開いたきっかけは?

長山:もともと設計事務所で働いていたのですが、自分が子育てをするなかで、子どもとアートとの関わりに興味を持ったんです。最初は子どもが1歳になったら職場復帰をしようと思っていたのですが、実際に子どもと過ごしているとそれがすごく楽しくなってしまって。それで「子どもとアート」をテーマに、自宅で造形教室を始めました。それが最初のきっかけです。そのなかで気づいたことが、子どもたち、特に一人っ子が多いこともあるのかもしれないのですが、親が先回りしていろいろやってあげてしまうせいか、失敗するのが怖かったり、「これどうやるの? これどうするの?」と聞いてきたりと、自分で考えたり試したりすることが苦手な子が多いなということだったんです。そこから、自分でやってみて気づくという“トライ&エラー”のプロセスがすごく大事だなと思い、それが「ティンカリング」とつながっているなと感じたんです。

ちょうどそのころ、プログラミング教育の必修化や、いろいろな新しい学びの情報が入ってきたこともあって、これまでの造形教室をさらに発展させて、STEAMをアートからアプローチする「ティンカリングスタジオ」をやってみようという流れになりました。今年でティンカリング教室は4期目に入りました。もともとやっていた自宅の造形教室は個人事業としてもう10年くらい続けています。

アート、ものづくり、プログラミングという三つの軸

- ティンカリング教室ではどのようなことを教えているのでしょうか。

長山:アート、ものづくり、プログラミング、この三つを軸に、いろいろなことを横断的に学べるプログラムを用意しています。たとえば電子工作をしたり、自分で描いた絵をプログラミングで動かしてデジタル絵本を作ったり。子どもたちが考えたキャラクターを主人公としたアニメーションを作ったりもします。そのほか、小学校3年生くらいからは3Dモデリングをやって、3Dプリンターで立体物を作ることもあります。

対象年齢は4歳から中学生までと幅広いです。一番上は中学3年生がいますが、多いのは小学2、3年生ですね。これからは「秘密基地」というコンセプトで、大人も参加できるようなことをやっていきたいと思っています。

学校のテストでは測れない非認知能力を育む

- ティンカリングではどのような力が身につきますか?

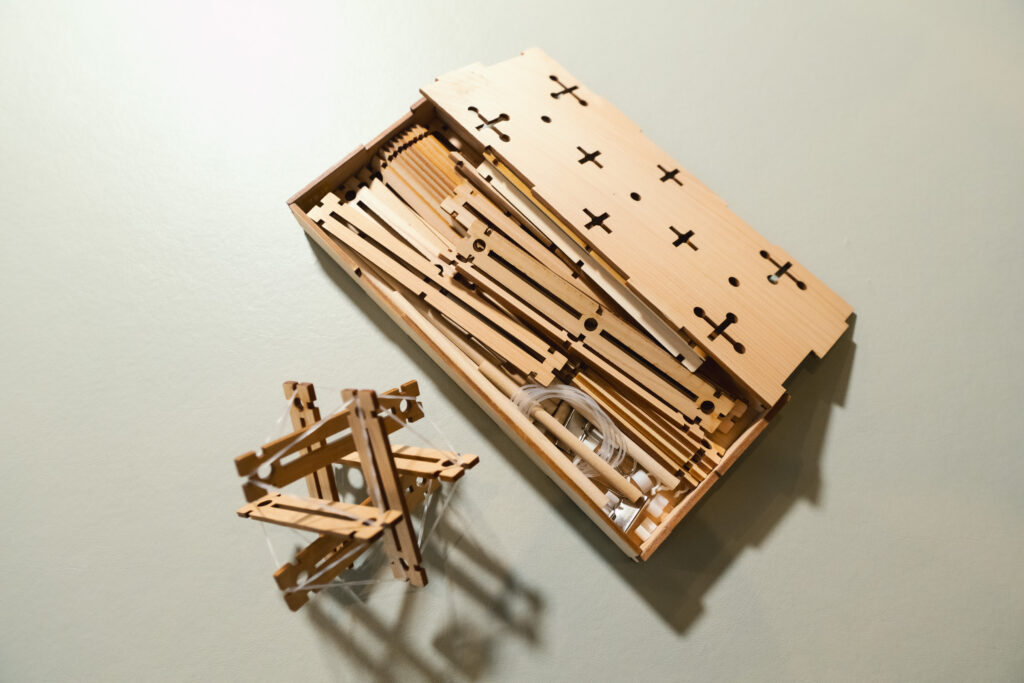

長山:東京檜研究所さんから多摩の檜の間伐材をいただいています。すごく小さな部材まで使えるので、間伐材の端材まで無駄なく活用できるんですよ。その間伐材を使っていろいろなものが作れるのですが、たとえばこれは「テンセグリティ」という特殊な構造体です。張力と圧縮力がバランスよく組み合わさることで自立する構造なのですが、私が美大の建築デザイン出身なのでこういうのが大好きなんです。

他には、万華鏡も作りました。万華鏡の本体は、折れたバットを輪切りにして使っています。中に入れているのはアルミ缶の端材で作った小さなビーズや、町工場から譲っていただいた余剰パーツ。小さなネジなども混ぜ込んでいます。

2024年の8月には、檜の間伐材を使って「SDGsを学んで遊ぼう」というコンセプトのワークショップを開催しました。そこでは、「アップサイクル」と「リサイクル」の違いを紹介するなど、学びの要素も取り入れました。アップサイクルとは、捨てられるはずのものを、新しいアイデアによって価値あるものへ生まれ変わらせることです。私のティンカリング教室では、まず不要になった小型家電やガジェットを分解する「分解ワーク」から始めています。「この中はどうなっているんだろう?」とネジを一本ずつ外しながら中身を探索し、面白いパーツが見つかれば、それをそのまま捨てずに別の作品へと生かしていく。こうした取り組みを通じて、廃棄物を新たな作品へアップサイクルしています。

子どもも大人も、どんな境遇の人でも楽しめる場所にしたい

- ティンカリング教室を運営する魅力はなんでしょう。また、今後この教室をどのように発展させていきたいですか?

長山:たとえば不登校で学校に行けていない子どもたちも、ティンカリングを通じて自分を表現できるというのが一番うれしいですね。この場所は、どんな子でも分け隔てなく、自分を表現できる場になっているんです。それに、「ないから諦めるのではなく、なかったら作ればいいじゃん」と、ものづくりの楽しさを伝えられることも大きいです。

今後やりたいことは本当にたくさんあるのですが、まずはこの場所が子どもたちでにぎわってほしいですし、大人にもものづくりの楽しさを知ってもらいたいですね。そのためにも、いろいろな人と横のつながりをつくりたい。たとえば、ちょっと心が疲れてしまった方が気軽に関われるような場づくりなどをほかの施設や団体さんと連携して一緒にやっていけたらいいなと思っています。

会社情報

| 会社名 | 合同会社ティンカリングスタジオジャパン |

|---|---|

| 設立 | 2020年11月2日 |

| 本社所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-10-2F-No.20 |

| ウェブサイト | https://www.tinkering-jp.com/ |

| 事業内容 | ティンカリングイベントや教室事業の運営・教材開発販売 |